Spero di non ripetermi, ma ho di nuovo voglia di spiegare cosa non mi piace di certa narrativa, e cosa invece mi piace. E ripetere la parola chiave: stereotipo (attenti a non trasformare questa parola in uno stereotipo a sua volta). Al Salone di Torino ho assistito a un dibattito che ha, a mio parere, mancato il bersaglio. L’India oggi, con i nostri Kiran Nagarkar e Ambarish Satwik e il Vikas Swarup autore del libro da cui è stato tratto lo Slumdog Millionaire di Danny Boyle. Peccato. Si poteva dibattere di quel film, e non lo si è fatto. Io conosco il giudizio negativo assai, che ne danno sia Satwik che, soprattutto, Nagarkar. Nagarkar è uno di quegli indiani che lo ha sentito come offensivo: lui, autore capace in Ravan & Eddie di raccontare in modo leggero ma efficace anche il mondo dei senza casta, e le tremende disparità sociali dell’india a di Bombay, non apprezza l’utilizzo strappalacrime che ne hanno fatto Danny Boyle e Swarup. Kiran Nagarkar me lo ha spiegato in modo efficace. Quando racconti una storia vuoi sorprendere il lettore, vuoi fargli conoscere qualcosa di nuovo? Oppure giochi su una storia che il lettore / spettatore già conosce, la apparecchi di tutto punto apposta per lui e lo metti in condizione di uscire contento e soddisfatto dalla lettura, o dal cinema? Ecco: sono perfettamente d’accordo. Lo stereotipo racconta una balla, e non una verità, proprio perché mette in condizione chi lo recepisce di non muoversi dalla sua posizione: lacrime sì, ma poi tutto torna come prima. Lo stereotipo, semplificando, è il titolo di un giornale, che urla una frase nella quale l’attenzione del lettore si sofferma perché già la conosce. Un buon articolo deve invece essere capace di aprire orizzonti nuovi. Come un buon romanzo, naturalmente.

Cosa raccontare

https://www.metropolidasia.it/blog/?p=261

Ragazzacci cinesi?

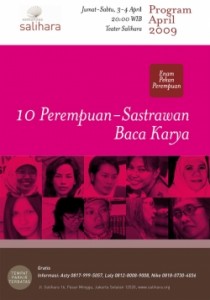

Han Han sulla copertina di Time

Nel post del 4 maggio ho introdotto il nostro Han Han, qui ritratto sulla copertina di Times nella sua scintillante maschera da rallysta (eppure sembra che vinca anche parecchie corse…), dopo aver raggiunto il secondo posto nel TIME online contest. Ora tocca a Guo Jing Ming, di cui per la verità non apprezzo molto lo stile un po’ piatto e sopratutto la malinconia cosmica, che pure sembrano di moda tra i giovanissimi cinesi. E’ il caso di un autore che l’industria letteraria internazionale non ha considerato, ma a ragione. Eppure estratti del suo ultimo fantasy sono stati pubblicati recentemente su Harvest, forse la più prestigiosa rivista letteraria cinese. In questa intervista Harvest difende la sua scelta. La mia sensazione è che la narrativa giovane cinese stia prendendo una piega particolare, acquisendo importanza tra i più giovani non in quanto tale, ma come utile occasione di comunicazione in rete: dei romanzi si discute, come se la realtà quotidiana non avesse nessun altro ‘luogo comune’ dove essere rappresentata: non la Tv e i giornali che ne danno una visione non tanto censurata, ma invece edulcorata. Gli stessi scrtttori ‘mainstream’ propongono una sorta di realismo socialista che si trasforma in realismo capitalista: gli autori portati in palma di mano dalle istituzioni scrivono in genere romanzi che esaltano l’iniziativa individuale, il carrierismo, anche la spietatezza nelle relazioni inerpersonali. Il romanzetto giovanile, molto pop, racconta invece verità che i lettori riconoscono: magari le racconta male (e noi occidentali non le apprezzeremmo), ma fa da spunto per la comunicazione in rete.

https://www.metropolidasia.it/blog/?p=258

Asiatici contemporanei

Una sera a cena con Ambarish Satwick e sua moglie Ruma, a Milano. Un mio amico ha voglia di parlare di induismo, della sua passione per quelle mitologie. Ambarish e Ruma appaiono imbarazzati. Rudhra, il loro bambino di tre anni e mezzo, fa le bizze finchè finalmente si addormenta. Noi siamo atei, rivelano. E non sappiamo cosa fare con lui: vorremmo mettrlo in condizione di decidere da solo, quando sarà grande, se credere nell’induismo, nel cristianesimo, o essere ateo come noi. Ma la scelta va fatta subito, una scuola o un altra. E come spiegare a Rudhra la differenza di opinioni tra i suoi genitori e i nonni? Molti di noi, in Italia, si sono trovati nella stessa situazione. Non sappiamo se sia giusto, dice Ambarish, farlo crescere come un bambino diverso dagli altri, si rischia di metterlo in difficoltà. Ruma racconta la sua meraviglia nel sentire che tanti occidentali scelgono il buddismo, per sè e per i propri figli.

Zhu Wen partecipa a un incontro pubblico a Milano. La domanda di rito non manca mai: quali sono le radici culturali profonde della Cina? (L’amica che siede di fianco a me mi dice: se ti ponessero una domanda simile sull’Italia cosa risponderesti?). Zhu Wen, da buon scrittore residente uso alla censura, risponde spesso in modo obliquo, usando il suo umorismo come leva per deragliare da risposte standard. Paragona il buddismo cinese a una sorta di supermarket dove tutto e il contrario di tutto può essere comprato. Il taoismo, dice, va bene sopratutto per chi ha qualche malattia difficile da curare. Confucio? Alla sua risposta il traduttore chiede conferma due volte: ho capito bene, posso tradurre alla lettera?

Quel cazzone di Confucio, ha detto Zhu Wen. Dice banalità che potrei dire anch’io. Beh, in effetti, aggiunge, io sono un grande scrittore.

https://www.metropolidasia.it/blog/?p=249

Vacanze Indiane

Tavola di Amruta Patil

Dopo il Salone di Torino, di solito, vanno in vacanza gli editori italiani. In realtà, essendo la fine di maggio il momento più torrido dell’anno indiano, sono andati in vacanza tanti degli autori ospitati quest’anno. E quindi, come di norma, ecco Tehelka con un suo special sulle vacanze diciotto (giovani) autori, che raccontano la loro meta (indiana) prediletta. Seguirei con attenzione Anne Zaidi , di cui potete andarvi a vedere il blog linkato qui a fianco. La nostra tavola che a me ha fatto pensare a una scrittrice esausta dopo lo show (ma non è così, seguitevi i commenti e le sue risposte). Al di là delle vacanze, cliccate e cercate Amruta Patil e poi Kiran Nagarkar: belle interviste in video.

https://www.metropolidasia.it/blog/?p=228

Un altro festival che avrà fortuna

Mountain Echoes, è il bel nome di un festival di letteratura che si è recentemente tenuto in Bhutan (Festival), tra le cime dell’Himalaya. Molto indiano, molto centrato sugli autori locali e del subcontinente, con una pattuglia di editor indiani d’eccezione tra i quali Uravashi Butalia di Zubaan

e Ravi Singh di Penguin India. Senza dimenticare gli organizzatori: Siyahi di Mita Kapoor e Namita Gokhale, anima del Jaipur Literary Festival che si tiene in India ogni febbraio.Copetura, è ovvia, dai media indiani, in particolare l’Hindustan Times, e un bell’articolo di presentazione su Caravan.

L’ottimo clima metereologico e umano, i paesaggi, la dimensione ancora ridotta: scommettiamo che diventerà un cult? E allora verebbe voglia di rivolgersi agli organizzatori: tenetelo così, un festival asiatico, con ospiti dai paesi confinanti (la Cina, oltre che l’India, e il sud est asiatico), senza passerelle per i solti nomi dell’industria letteraria angloamericana…

https://www.metropolidasia.it/blog/?p=226

Tra Torino e Venezia

Tanti scrittori indiani al Salone, tanti articoli e servizi radio e tv. Forse poca discussione su temi generali, un po’ troppo show. Ma va bene lo stesso. Nagarkar, Satwik, Patil, i nostri tre autori, sono contenti delle loro presentazioni, interessanti, partecipate. Mica male Ambarish Satwik. Alla domanda dell’intervistatore riguardo all’India contemporanea, ha risposto con una domanda a sua volta, rivolta al pubblico. La riassumo così: mi spiegate perchè voi europei avete tutta questa attenzione nei confronti della letteratura indiana? Cosa, esattamente vi interessa di noi?

Ci ritorneremo con calma. Intanto salutiamo il Salone con questa illustrazione tratta dal blog di Amruta Patil:

Ora Venezia, (Incroci di Civiltà). Il nostro (Zhu Wen) ci parla di Cina venerdì 21. Sarà interessante chiedergli di DUANLIE (in inglese: ‘rupture’, o ‘broken’, o ‘split’) il suo Manifesto scritto alla fine degli anni novanta, e del gruppo di autori di Nanchino, crogiolo dove si formò Zhu Wen: su questo è molto bella la prefazione di Julia Lovell alla edizione inglese di I Love Dollars, da pag XII in avanti (I Love Dollars – Prefazione) La scelta di questo gruppo di scrittori, rimanere in patria nonostante la censura, trovare il modo di raccontare la realtà sociale di una Cina che cambia, fu criticata da alcuni dissidenti in esilio. Io invece penso sia stata una scelta coraggiosa (e sopratutto meno gratificante in termini di notorietà e guadagni). Accettando compromessi limitati (sostanziamente non mettere mai in discussione la sovranità nazionale sul Tibet e le pretese su Taiwan da un lato, e il ruolo del Partito Comunista dall’altro), gli autori residenti in Cina sono capaci di costruire critiche graffianti, di raccontarci chi sono i cinesi di oggi, e quali i pesanti risvolti negativi delle società nuova che si sta formando. E Dollari la mia Passione nè è un esempio chiarissimo.

Ora Venezia, (Incroci di Civiltà). Il nostro (Zhu Wen) ci parla di Cina venerdì 21. Sarà interessante chiedergli di DUANLIE (in inglese: ‘rupture’, o ‘broken’, o ‘split’) il suo Manifesto scritto alla fine degli anni novanta, e del gruppo di autori di Nanchino, crogiolo dove si formò Zhu Wen: su questo è molto bella la prefazione di Julia Lovell alla edizione inglese di I Love Dollars, da pag XII in avanti (I Love Dollars – Prefazione) La scelta di questo gruppo di scrittori, rimanere in patria nonostante la censura, trovare il modo di raccontare la realtà sociale di una Cina che cambia, fu criticata da alcuni dissidenti in esilio. Io invece penso sia stata una scelta coraggiosa (e sopratutto meno gratificante in termini di notorietà e guadagni). Accettando compromessi limitati (sostanziamente non mettere mai in discussione la sovranità nazionale sul Tibet e le pretese su Taiwan da un lato, e il ruolo del Partito Comunista dall’altro), gli autori residenti in Cina sono capaci di costruire critiche graffianti, di raccontarci chi sono i cinesi di oggi, e quali i pesanti risvolti negativi delle società nuova che si sta formando. E Dollari la mia Passione nè è un esempio chiarissimo.

Zhu Wen verrà anche a Milano martedì 25 maggio, alle 21, Largo Corsia dei Servi, presso ChiAma Milano.

https://www.metropolidasia.it/blog/?p=222

L’India a Torino: sassi nello stagno

L’India letteraria è sui media italiani. Con tutte le semplificazioni del caso, e il solito ricorso ai luoghi comuni, purtroppo. Ma non possiamo lamentarci: si parla anche di noi. Metropoli d’Asia

Sarebbe bello, però, che dagli Eventi del Salone emergesse qualche tema forte, letterariamente parlando, ma non solo. Ne metto in fila alcuni:

1) Troppo spesso ci ritroviamo davanti agli occhi l’ennesima fotografia di una donna vestita di un sari colorato, che si china a posare un fiore sulla superficie dell’acqua. Siamo sicuri che è questa l’India di oggi?

2) Quando scegliamo un testo per pubblicarlo in Italia (e per leggerlo), con quali criteri lo scegliamo? E cioè, siamo noi che decidiamo cosa farci raccontare dall’India, o siamo disposti a farci sorprendere da ciò che raccontano e leggono gli indiani?

3) Mi piacerebbe prendessimo atto del fatto che in India, come in altri paesi asiatici, sta lievitando un sentimento di orgoglio nazionale, quasi da superpotenza che intende porsi finalmente allo stesso livello degli ex colonizzatori euroamericani. Il nazionalismo è il tema globale prossimo venturo.

4) Il nostro sguardo sull’Induismo, sulla spiritualità indiana, andrebbe aggiornato o quanto meno contaminato dallo sguardo critico della parte più avanzata della società civile indiana: oppressione di casta, di genere, fondamentalismo religioso utilizzato come leva politica e di potere.

5) Non è il caso di separare la letteratura indiana della diaspora (autori residenti o a volte nati in Europa e Nordamerica), da quella più autenticamente locale? Le letture della realtà che ci propongono autori con un passato e un presente così differenti, non sono differenti anch’esse?

6) Negli ultimi due decenni ci siamo abituati a considerare gli abitanti dell’ex Terzo Mondo come l’Altro. Per quel che riguarda l’India, oggi non è più così (almeno non per tutti i suoi abitanti e non per i suoi scrittori). Uomini e donne molto simili a noi, immersi in contesto simile al nostro, ma che in questo contesto irrompono con uno sguardo nuovo, come trovandosi a ripercorrere un cammino che a noi è noto, rivisitandolo: interessanti e stimolanti proprio per quello

7) Ad esempio: come affronta il tema del lavoro e dei rapporti di lavoro un paese che per un verso ricorda la Gran Bretagna di Dickens, e per un altro prospetta un futuro che forse sarà anche nostro?

![]() La narrativa femminile (al di là della fuffa spesso riversata a fiumi dai media di tutto il mondo) ci presenta nei casi migliori lo spaccato di una società che, come cominciò a succedere da noi circa quarantanni fa, è alle soglie di un mutamento epocale nelle relazioni tra i due sessi. Ci racconta qualcosa su come cambiano, i legami familiari, l’amore e il sesso, le relazioni con i figli, e tanti altri aspetti della società rivoltata come un guanto dopo 3.000 anni di preminenza maschile?

La narrativa femminile (al di là della fuffa spesso riversata a fiumi dai media di tutto il mondo) ci presenta nei casi migliori lo spaccato di una società che, come cominciò a succedere da noi circa quarantanni fa, è alle soglie di un mutamento epocale nelle relazioni tra i due sessi. Ci racconta qualcosa su come cambiano, i legami familiari, l’amore e il sesso, le relazioni con i figli, e tanti altri aspetti della società rivoltata come un guanto dopo 3.000 anni di preminenza maschile?

9) I più giovani narratori indiani, quasi tutti di lingua inglese, che rapporto rivendicano con la tradizione letteraria del loro paese, quella nelle lingue locali?

Chiudo con tre segnalazioni di articoli che mi sono particolarmente piaciuti: Alessandro Monti su TuttoLibri de La Stampa , Tommy Cappellini su Il Giornale, e una intervista a Tarun Tejpal sul Corriere della Sera di lunedì 10 maggio.

Buon salone.

https://www.metropolidasia.it/blog/?p=218

L’India a Torino

Una trentina di autori, cinque giorni di dibattiti interessanti, l’India ospite d’onore al Salone del Libro di Torino ci riguarda da vicino. Non solo per la presenza dei nostri autori, ma perchè è il momento in cui i temi che Metropoli d’Asia vuole sollevare ci sono tutti. Speriamo che, al di là delle passerelle e del marketing, ci sia la voglia e il tempo per affrontarli.

A me fa piacere aprire la pagina web del Salone dedicata all’India Salone del Libro – India , e trovare in primo piano la foto di Tarun Tejpal. Non siamo noi a pubblicare in Italia i suoi romanzi, ma Tejpal rappresenta correttamente l’India contemporanea, quella dove c’è una società civile intellettuale e delle professioni che ragiona, discute e si mobilita intorno ai temi caldi di questi ultimi anni: il fondamentalismo induista, il riscatto della condizione sociale dei senza casta, la guerra aperta che in vaste zone del paese vede opporsi due eserciti terribili: i partiti che si dichiarano maoisti e le famigerate truppe speciali dell’esercito indiano, il tutto sulle spalle e a danno dei contadini poveri. Tejpal è il fondatore di Tehelka, il settimanale più interessante del paese, che vanta un gruppo di giornalisti come me avremmo bisogno noi, in Italia. I suoi romanzi non trattano necessariamente temi sociali, anzi. Ma sono intrisi di questa contemporaneità indiana per noi straniante, densi di personaggi a noi inattesi.

C’è poi il Vikas Swarup dal cui romanzo è stato tratto Slumdog Millionaire. Molti, in India, non hanno apprezzato quel film, e il libro da cui è tratto. Non apprezzano lo sfruttamento di quello che sta diventando un nuovo stereotipo dell’immaginario occidentale sull’India: la contrapposizione tra ricchi e poveri affrontata non con sguardo critico, ma come puro espediente narrativo utile a commuovere noi occidentali. E qui sarà divertente vedere Swarup a confronto con i nostri Kiran Nagarkar e Ambarish Satwick , sabato alle 18.30. Nagarkar aveva scritto parole di fuoco circa lo sguardo obliquo con cui l’Europa aveva descritto gli attacchi a Bombay del Novembre 2008, riportate anche dalla stampa italiana

Il Salone e i suoi dibattiti potrebbero anche essere un buon banco di prova per la nostra critica. Io sono stupito del seguito che trovano autori e sopratutto autrici come Shobhaa Dé, che a me sembrano vuote e seriali, sicuramente capaci di gran successo di vendite ma troppo vicine al cattivo romanzo d’appendice, sicuramente non degne di essere seguite come voci rilevanti del panorama indiano.

Molto interessante invece è il dibattito sulle letterature nelle lingue regionali indiane (per altro: il termine regionali è inadeguato perche si parla di lingue parlate da centinaia di milioni di persone). Sopratutto perchè la sfida è quella di riuscire a scovare, in quelle lingue, autori giovani e opere contemporanee.

E poi, naturalmente, venite a sentire i nostri: oltre a Nagarkar (anche venerdì alle 16.30 Programma del Salone del Libro ) e Satwik, ci sarà Amruta Patil, giovane donna di Delhi, illustratrice di talento che presenta la sua graphic novel NEL CUORE DI SMOG CITY primo esempio di questo genere in Italia.

https://www.metropolidasia.it/blog/?p=210

L’expo di Shangai

L‘Expo di Shanghai si è aperta tra la curiosa indifferenza dei nostri mezzi di informazione, che all’evento hanno dedicato piccoli ritagli o pezzi di costume. Strano assai: quest’expo ce la ricorderemo a lungo come il momento nel quale la Cina si è dichiarata potenza economica internazionale a tutti gli effetti. E’ oggi che cominciamo a renderci conto di come la sfilata di grattacieli di Shanghai faccia ormai impallidire quelli di Manhattan, e chissà se è un caso che tutt’e due le città stiano alla foce di un fiume. Comincia l’era del Dragone, ma i nostri mezzi di informazione tengono il tutto sottotono, magari puntando il dito su qualche bufala, tipo che inno e mascotte dell’expo siano copie di prodotti occidentali: e pare, questa, la vana speranza che la Cina sia un secondo Giappone, che viva copiando e mutuando stili di vita nostri, Non sarà così, i cinesi diranno la loro nei prossimi anni e noi staremo ad ascoltare, perchè ci converrà.Allora festeggiamo, a Metropoli d’Asia, con un po’ di arte e letteratura. Questo è il sito di Cai Guo Jiang. L’ artista di fama internazionale che inaugura una mostra a Shanghai martedì 4 maggio. E visto che è specializzato in esplosioni e fuochi d’artificio inauguriamo l’expo con un po’ di luci e rumori dei suoi: Cai Guo Jiang

Per quanto riguarda la narrativa, ritorniamo invece su Han Han, il blogger icona della gioventù cinese che recentemente Time ha incoronato al 12° posto della classifica dei personaggi più influenti del mondo. Così lui stesso ha commentato la notizia sul suo blog (in cinese, ahimè, provate con un traduttore…). Ma cos’è successo a Han Han nelle ultime settimane? Niente più post? Dove sei, Han Han, batti un colpo.

Il suo LE TRE PORTE, romanzo di culto tra gli studenti cinesi, ve lo portiamo, in traduzione italiana, tra qualche mese. Ne abbiamo anche i diritti mondiali, ahinoi!

https://www.metropolidasia.it/blog/?p=208

Cosa racconta l’Asia

Quando, quasi tre anni fa, proposi a Giunti Editore di costiture una nuova casa editrice dedicata alla narrativa asiatica, avevo una sensazione precisa: che in questi paesi pronti a emergere sulla scena globale gli scrittori e gli intellettuali in genere avrebbero voluto in qualche modo affrontare tematiche a noi già note (la liberazione della donna, i diritti dei lavoratori, la nascita di relazioni nuove perchè slegate dal luogo di appartenenza originario). E trovavo interessante questa sorta di ritorno, di seconda volta: in che modo questi altri, da mondi lontani, passano per tappe che noi abbiamo superato? Cosa vedono di nuovo? Come mutuano dalle nostre esperienze o, al contrario, le trasfigurano? Per questo ho voluto proporre romanzi centrati sul tema dell’omosessualità, o sul legame tra populismo e malaffare, o sulla scomparsa delle tutele sociali.

LE DONNE DI SAMAN di Ayu Utami, che arriva oggi in libreria, segna un momento importante della storia dell’Indonesia, un decennio fa: la fine della dittatura, l’affermarsi della democrazia. Lo fa – e questo ci spiazza – seguendo il percorso di quattro giovani donne e dell’affermarsi della loro sessualità, più o meno liberata. E mette a confronto questo percorso con quello di due uomini a cui alcune di loro sono o sono state legate, due combattenti, impegnati nella difesa dei diritti della collettività o dei più deboli. Quello che sorprende è la sincronicità con la quale questi percorsi di liberazione si affiancano e contaminano. Come se, tanto per fare un esempio, in Italia avessimo davanti agli occhi nello stesso momento il 25 aprile, l’autunno caldo operaio e sindacale, e il femminismo di fine anni settanta. In un romanzo che, come si disse largamente in Indonesia (100.000 copie vendute), si legge tutto d’un fiato. (continua…)

https://www.metropolidasia.it/blog/?p=198