Rileggo i post di quest’ultima infornata. L’abbiamo voluta intitolare In diretta dall’Asia, e così è: anche se qualche pezzo è uscito sul blog mentre già mettevo le gambe sotto le molte tavole di questa fine d’anno in Italia, gli incontri e le descrizioni sono in presa diretta, scritte in quelle città d’Asia, con la memoria fresca.

Rileggo i post di quest’ultima infornata. L’abbiamo voluta intitolare In diretta dall’Asia, e così è: anche se qualche pezzo è uscito sul blog mentre già mettevo le gambe sotto le molte tavole di questa fine d’anno in Italia, gli incontri e le descrizioni sono in presa diretta, scritte in quelle città d’Asia, con la memoria fresca.

Ma la memoria non è una telecamera. Scrivendo, noi non siamo mai live. La memoria, anche quella di pochi giorni o di una sola notte di sonno buono, seleziona, collega, interpreta. Accende un riflettore (un personalissimo sguardo) e lo punta dove le pare (a questo punto, con più rispetto, dovrei definirla La Memoria). (E per meglio definire il concetto vorrei dialettizzarlo ritmicamente: il riflettore La Memoria lo punta dove le pare a lei). (Il mio è un dialetto lombardo, che taluni politicamente stuprano per i loro personali affaracci, ma i dialetti sono nobili come ci insegnano tanti Zanzotto, Arbasino, Pontiggia).

La Memoria non è solo memoria, visto il modo in cui mi porta regolarmente fuori tema, a deragliare dentro a praterie esplorabili, esplorande. Mi par di ricordare che il latino avesse un tempo verbale proprio per un “dover fare in futuro”: esploratur, ci proviamo? (Ma: occhio ai doveri, lasciamoli stare, fidiamoci de La Memoria solo quando ci porta dove più ci pare e piace).

Niente latino quaggiù: hindi e marathi, cinese mandarino cantonese e hokkien (quello delle comunità immigrate nel sudest), malay così simile all’indonesiano e come quello irrobustito da termini direttamente derivati dall’arabo. Tamil, del Tamil Nadu, India del sud origine della migrazione in Indocina dei progenitori di quel Brian Gomez che porta un nome portoghese, da gente della costa, meticcia e contaminata, e ce lo rende in blues!

Mi par che questo post cominci con una lunga digressione che un po’ è un tirarla in lungo (o in lingua?) un po’, appunto, è La Memoria che mi porta a dare una risposta all’interrogativo di questa mattinata di galaverna in Lombardia: ma io che cerco? Quali sono i temi, quale il sottotesto degli incontri con tutta questa gente, delle perlustrazioni di città in città (Singapore, Kuala Lumpur, Taipei, Hong Kong, Delhi, Mumbai-Bombay-Bom Bahia) correndo dietro agli editori amici (e chissà, futuri soci…).

Perché sì, la risposta è sì: sì che ci voglio fare un libro prima o poi. Ma che ci racconto, io, in codesto libro? (Quando si scrive “io che cerco”, facendo un po’ il verso al “che ci faccio qui” di Chatwin, si scrive in realtà: ma io che voglio scrivere, davvero?) (Una volta, prima di aver mai letto né sentito parlare di quel libro di Chatwin, incominciai un lungo brano dal Burkina Faso con un “Ouagadougou, agosto, stagione delle piogge: ma che ci sono venuto a fare?”, e il direttore dell’amata rivista, letta la prima frase, lo cestinò – in senso letterale, lo gettò luciferinamente nel cestino della carta straccia dicendomi: già letto).

Ci sto girando intorno: quali sono i miei temi, in questi post? E poi: come organizzare un testo lungo sugli scrittori dell’Asia? Che controllo sono in grado di avere del mio narrare? Già: quali sono i miei temi? Rileggere, per capire. Rileggetur.

Avevo trovato il suo The Boyfriend (

Avevo trovato il suo The Boyfriend ( La

La

Trovare il modo giusto per descrivere questo artista non è semplice. Vorrei evitare di andare per frasi fatte.

Trovare il modo giusto per descrivere questo artista non è semplice. Vorrei evitare di andare per frasi fatte. E sicuramente una voglia di futuro: lo confessa il personaggio Troy Chin alla sua Mint, in cima al Flyer di Singapore, la ruota panoramica più alta del mondo, dove lei gli dice, papale papale: tu non hai un lavoro, Troy, che futuro vuoi costruire con me? Perché così è: quando Troy tornò a Singapore non aveva in mente altro se non raccontare quel che ritrovava e quel che avrebbe voluto ritrovare.

E sicuramente una voglia di futuro: lo confessa il personaggio Troy Chin alla sua Mint, in cima al Flyer di Singapore, la ruota panoramica più alta del mondo, dove lei gli dice, papale papale: tu non hai un lavoro, Troy, che futuro vuoi costruire con me? Perché così è: quando Troy tornò a Singapore non aveva in mente altro se non raccontare quel che ritrovava e quel che avrebbe voluto ritrovare. C’è una scala mobile a

C’è una scala mobile a  Metropoli d’Asia e’ entrata a far parte di un pool di editori asiatici che ha recentemente assegnato un premio a quello che viene considerato il miglior giallo dell’Asia orientale.

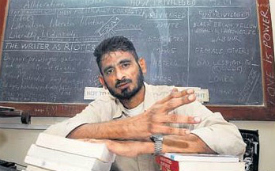

Metropoli d’Asia e’ entrata a far parte di un pool di editori asiatici che ha recentemente assegnato un premio a quello che viene considerato il miglior giallo dell’Asia orientale. Lo incontrerò a Hong Kong nei prossimi giorni, ne parleremo. Intanto possiamo dire che il titolo provvisorio del giallo e’ “Dimenticare. Polizia criminale”. Nella foto ecco Soji Shimada con il nostro Ho Kei, a destra.

Lo incontrerò a Hong Kong nei prossimi giorni, ne parleremo. Intanto possiamo dire che il titolo provvisorio del giallo e’ “Dimenticare. Polizia criminale”. Nella foto ecco Soji Shimada con il nostro Ho Kei, a destra.