Jakarta non è una bella città, per quel poco che ne ho visto. Vialoni a doppia carreggiata lungo i quali fioriscono i grattacieli, un traffico costantemente bloccato, vie laterali poco interessanti, anche quelle costantemente in costruzione o ricostruzione.

Jakarta non è una bella città, per quel poco che ne ho visto. Vialoni a doppia carreggiata lungo i quali fioriscono i grattacieli, un traffico costantemente bloccato, vie laterali poco interessanti, anche quelle costantemente in costruzione o ricostruzione.

Un centro poco riconoscibile, nessun vero punto di riferimento. Appuntamenti da un lato all’altro della città che costringono a traversate di ore. Blocchi veri e propri, seduto nel taxi fermo che spegne il motore perché così consigliano le autorità. Quando arrivo al luogo dell’appuntamento, il mio interlocutore se ne è già andato, oppure non è ancora arrivato.

La soluzione è: non muoversi, convocare le persone dove sono io, magari nel bar di un grande albergo o di un centro commerciale. Richard Oh ha una soluzione più semplice: fa tappa in un wine bar a partire dal primo pomeriggio, e lì riceve gli ospiti. E, come molti degli abitanti di Jakarta, utilizza ogni mezzo di comunicazione che gli permette di non muoversi: I-Pad I-phone Blackberry, ciascuno con le sue chat, con il suo acceso Skype, e vai di video.

A Richard mi aveva introdotto Sharon Bakar, dama organizzatrice di reading a Kuala Lumpur, vero crocevia per tutto il sudest asiatico. E per il primo incontro Richard mi faceva l’onore di venire a sedersi nella hall del mio albergo: portava con sé due giovani e belle ragazze. Che tra loro, devo dire, si assomigliavano un po’.

Dewi Lestari più alta, entusiasta, letteralmente gasata, un fiume inarrestabile di sorrisi e di parole, e di ottimismo rivendicato come tale, rivenduto a piene mani. E Djenar: Djenar Maesa Ayu, più ombrosa, la bocca piegata a tratti in una smorfia di disgusto, fatica evidente a relazionarsi con me, ci vuole una tenaglia per tirarle fuori qualche parola. Dopo un po’ capisco che, delle due, quella legata a Richard Oh è Djenar. Ma Richard, mi dice, è solo l’agente.

Dewi ha avuto il suo momento di notorietà, nel paese. Supernova è il titolo del volume più venduto di una trilogia new age, racconti incrociati senza una trama evidente, con molti riferimenti alla fisica e alla cosmologia, in cui Dewi sciorina a piene mani il suo verbo: ottimismo, speranza, apertura nei confronti del prossimo, il tutto condito con una passione per il luogo comune che a me non piace.

Vegetariana, buddista solo un po’, prodiga di consigli di vita, abile nel descrivere le situazioni in cui gli abitanti di una grande città si impantanano regolarmente, un romanzo un po’ self-help un po’ avanguardia, del quale basta leggere poche pagine per capire che il tono è quello dello smagliante sorriso di Dewi Lestari, della sua fiducia incondizionata nella vita e nel prossimo.

Agente di sé stessa, sì: capisco che per quanto riguarda Dewi la posizione di Richard Oh è invertita, rispetto al suo ruolo di agente di Djenar: l’ha portata da me perchè introdurla a un editore europeo è buon modo di guadagnare la sua fiducia, di portarsela in scuderia (si dice così, con gli agenti: siano poi purosangue di pedegree, giovani puledre, o semplici stalloni da traino, gli scrittori vengono messi in pista, testa bassa, briglie sciolte e frustino in piena attività; chi vince?).

Dewi la incontrerò di nuovo all’Ubud Literary Festival sulla magnificente isola di Bali, sorprendentemente su un palco con un microfono in mano: ha iniziato come cantante, il suo miglior lavoro, mi dirà, è un cd musicale, che si vende con una raccolta di racconti in allegato: Rectoverso. In sostanza: una artista vera (è una bellissima donna, ma non è questa la ragione del suo successo, in Indonesia sono tutte così), ma una scrittrice (e un essere umano) troppo di maniera. Simpatica, però.

(Una piccola digressione: io quando incontro donne così, molto comprese nella loro parte di credenti new age, piene della loro fiducia e quindi fede nel futuro, e di un ottimismo cosmico, non riesco a non pensare a certe nostre donnette di chiesa, alle suore, alle signore di parrocchia raggianti per l’ultimo atto di beneficienza. Certo asessuate queste: e Dewi non lo è di certo. Però…).

Quanto Dewi appare un po’ già vista, clone locale di un cliché americano, tanto Djenar è sorprendente. Innanzitutto l’età: pensavo sotto i trenta, ma Djenar Maesa Ayu è già nonna. Poi il legame con Richard Oh: un giorno che vuole incontrarmi le chiedo di venire nel solito centro commerciale dove ho appuntamento con Richard, lei mi chiede di non farglielo sapere, e mi riceve in un angolo lontano di un bar ai piani superiori: mi dice: abbiamo rotto, preferisco non incontrarlo. Faccia scura, sguardo contrito.

Prima, e dopo, questo nostro incontro io la vedo sempre insieme a Richard, a Jakarta e a Ubud, dove loro due sembrano ospiti fissi. Di Djenar Maesa Ayu leggo una raccolta di racconti tradotta in inglese: They Say I am a Monkey. Una via di mezzo tra l’allegoria e la fantasia morbosa, o malata. Spesso il punto di vista è quello di una bambina alle prese con i molti visitatori che sua madre riceve in casa, o con un’ adulto che le porta un grosso serpente, o con il dolore fisico provocato da ripetute cadute di cui non riesce a capacitarsi, e delle quali una coppia di genitori le impone di non raccontare niente a nessuno.

Il suo romanzo invece è Nayla, in cui l’io narrante è una ragazzina alle prese con una madre paranoica, che le serra la vagina con una spilla da balla, come un’infibulazione punk. La ragazzina cresce, e i suoi passi verso l’età adulta sono scanditi dalle esperienze sessuali in serie, che la emancipano dal ricordo del dolore fisico subito. E qualcuno dice: Nayla è autobiografico. E qualcun altro dice: lo dice lei, che Nayla è autobiografico: ci ricama sopra, la ragazza, sulla propria presunta autobiografia di sofferenza.

Eppure Djenar ha avuto davvero una figlia in giovanissima età (sedici anni), e la sua smorfia tradisce un disagio non di facciata. Si relaziona spesso con me in modo nevrotico, prima mi da appuntamento di nascosto da Richard, poi mi incontra a Ubud con Richard e mi dice che loro abitano insieme, poi di nuovo a Jakarta mi dirà che Richard non è più il suo agente, e che lei vuole trattare direttamente con me.

Il bianco e il nero, Dewi e Djenar. L’ottimismo e il pessimismo, la gioia e il dolore (e io perchè preferisco la scrittura della seconda? Perché mi pare un terreno più solido su cui poggiare i piedi, perché mi pare che la verità di Djenar, anche se falsificata, racconti più della fantasia esorbitante di Dewi).

In mezzo, tra le due, serafico e tondeggiante come un piccolo Budda (e da noi si direbbe: ci sta come un Papa), Richard Oh imperversa. Nel suo wine bar mi offre una cenetta da leccarsi i baffi, vino buono di Francia. Oh è cognome cinese, quella indonesiana è una delle comunità più perseguitate dell’Asia del sudest: Richard ne ha raccontato in un paio di romanzi (molto poco riusciti, mi dicono) e autopubblicati. Lui di mestiere, sostiene, mette in contatto le persone. Giornalista, organizza un Katulistiwa Literary Award ogni anno: libri buoni, libri meno buoni (MdA ha partecipato a una edizione, e non abbiamo pubblicato il romanzo vincitore e da noi premiato!).

Foto: fidzonflickr

Nel comunicato apparso sul sito di Twitter un paio di giorni fa di certo hanno preso la questione alla lontana, parlando di “paesi che hanno una differente idea dei confini della libertà di espressione” (insomma: diversamente liberi), e tra i tanti esempi che si potevano fare citando il divieto di apologia del nazismo in Francia e Germania, non esattamente due paesi noti per reprimere la libertà di espressione.

Nel comunicato apparso sul sito di Twitter un paio di giorni fa di certo hanno preso la questione alla lontana, parlando di “paesi che hanno una differente idea dei confini della libertà di espressione” (insomma: diversamente liberi), e tra i tanti esempi che si potevano fare citando il divieto di apologia del nazismo in Francia e Germania, non esattamente due paesi noti per reprimere la libertà di espressione.

Il giorno prima dell’inizio del Festival alcuni politicanti locali annunciano manifestazioni contro la presenza di

Il giorno prima dell’inizio del Festival alcuni politicanti locali annunciano manifestazioni contro la presenza di  Il contatto me lo aveva dato Peter Griffin, di

Il contatto me lo aveva dato Peter Griffin, di

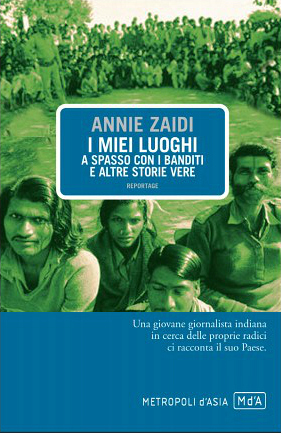

È stata appena annunciata la shortlist del

È stata appena annunciata la shortlist del  Rileggo i post di quest’ultima infornata. L’abbiamo voluta intitolare

Rileggo i post di quest’ultima infornata. L’abbiamo voluta intitolare